ブログ

【中学受験国語】「記述は結論から考える!」わかったのに書けない中学受験生への具体的対策

国語2025.08.25

「記述は結論から考える!」

わかったのに書けない中学受験生への具体的対策

とわかっているのに、答案を書いている間に

その「結論」自体を忘れてしまう…

中学受験の記述問題でよく見られる光景です。問題を読んで理解し、頭の中では答えがまとまっているはずなのに、いざ答案用紙に向かうと「あれ?何を書こうとしていたんだっけ?」となってしまう。これぞまさに中学受験生あるあるですね。

「先生、問題を読んだ時はわかったんです。でも書き始めたら、途中で何が言いたかったのか分からなくなって…結局最後まで書けませんでした。」

なぜ「結論」を忘れてしまうのか?

この現象には明確な理由があります。記述問題では以下のような複雑な思考プロセスが同時に進行しているからです:

🧠 思考の負荷

内容を理解し、論理構成を考え、適切な表現を選び、文字として書き出すという複数の作業を並行して行う必要がある

⏰ 時間のプレッシャー

限られた試験時間の中で、焦りが生じ、冷静な思考が妨げられてしまう

📝 記憶の揮発性

頭の中にあった「結論」は、書いている間に他の情報に押し出されて消えてしまいやすい

「わかったのに」を防ぐ具体的方策

解決の鍵は「外部記憶」の活用

頭の中だけで処理しようとせず、重要な情報を問題用紙や余白に「見える形」で残しておくことが重要です。

🎯 実践的な4つのステップ

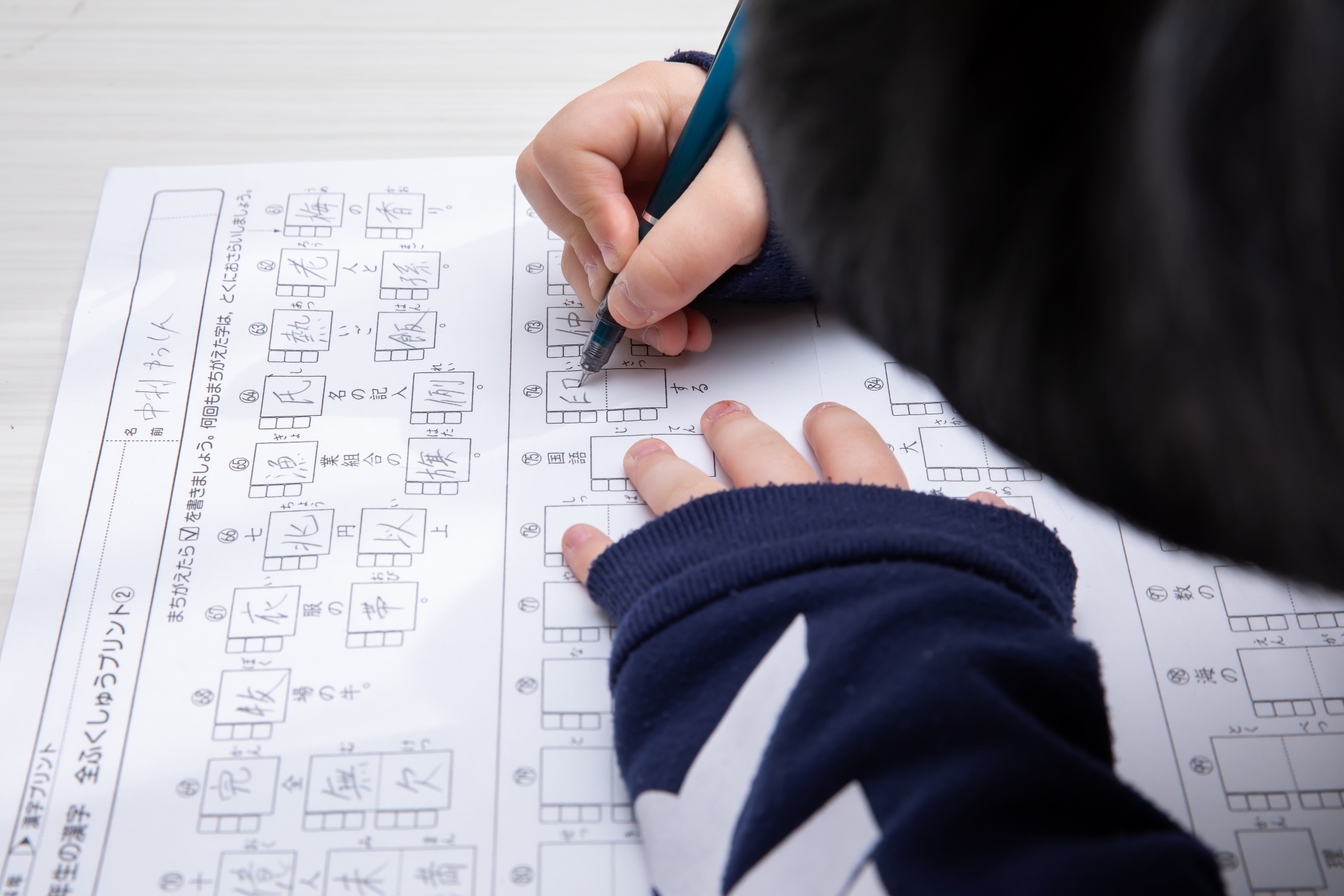

問の中心部分に線を引く

「〜について説明しなさい」「〜の理由を書きなさい」など、何を求められているかの核心部分に赤ペンで線を引く。これで「何を答えるべきか」を視覚的に確認できます。

結論を一言でメモする

問題を読み終えた瞬間に、結論となる内容を問題用紙の余白に一言でメモ。「主人公は成長した」「環境破壊が原因」など、シンプルな言葉で構いません。

根拠となるキーワードをピックアップ

結論を支える根拠となる部分に印をつけ、キーワードを余白に書き出す。後で文章を組み立てる時の材料になります。

書きながら定期的にメモを確認

答案を書いている最中も、必ず自分のメモを見返す習慣をつける。「今、求められている答えに向かって書けているか?」をチェックします。

具体的な実践例

📖 問題例:「主人公の心情の変化について説明しなさい」

❌ Before(よくある失敗例)

問題を読む→頭で考える→書き始める→途中で迷子になる→「えーっと…」

✅ After(改善後)

問題読む→「心情の変化」に線→「不安→希望」とメモ→根拠をマーク→メモ見ながら記述

📋 記述問題チェックリスト

- 問の核心部分に線を引いた

- 結論を一言でメモした

- 根拠となる部分をマークした

- 書きながらメモを確認している

- 最後にもう一度問いとメモを照合した

習慣化するためのコツ

これらの方法は一朝一夕では身につきません。日頃の学習から意識的に練習することが大切です:

🏠 家庭学習で練習

普段の問題演習でも同じ手順を踏む。最初は時間がかかっても、徐々にスピードアップします

👥 友達や家族と共有

自分がメモした内容を説明してもらう。他人に伝えることで、自分の理解度も確認できます

📊 振り返りを大切に

間違えた問題では「どの段階で迷ったか」を分析。メモの取り方を改善していきましょう

🌟 まとめ

「記述は結論から考える」という理解だけでは不十分です。大切なのは、その結論を確実に答案に反映させる具体的な仕組みを作ること。

問題用紙への線引き、メモの活用、定期的な確認。これらの小さな工夫が、「わかったのに書けない」という悔しい思いを確実に減らしてくれます。

今日からさっそく実践してみてください!