ブログ

【中学受験国語】記号問題の復習のコツ!正答率アップのための効果的な振り返り方法

国語2025.08.27

記号問題の復習のコツ!

正答率アップのための効果的な振り返り方法

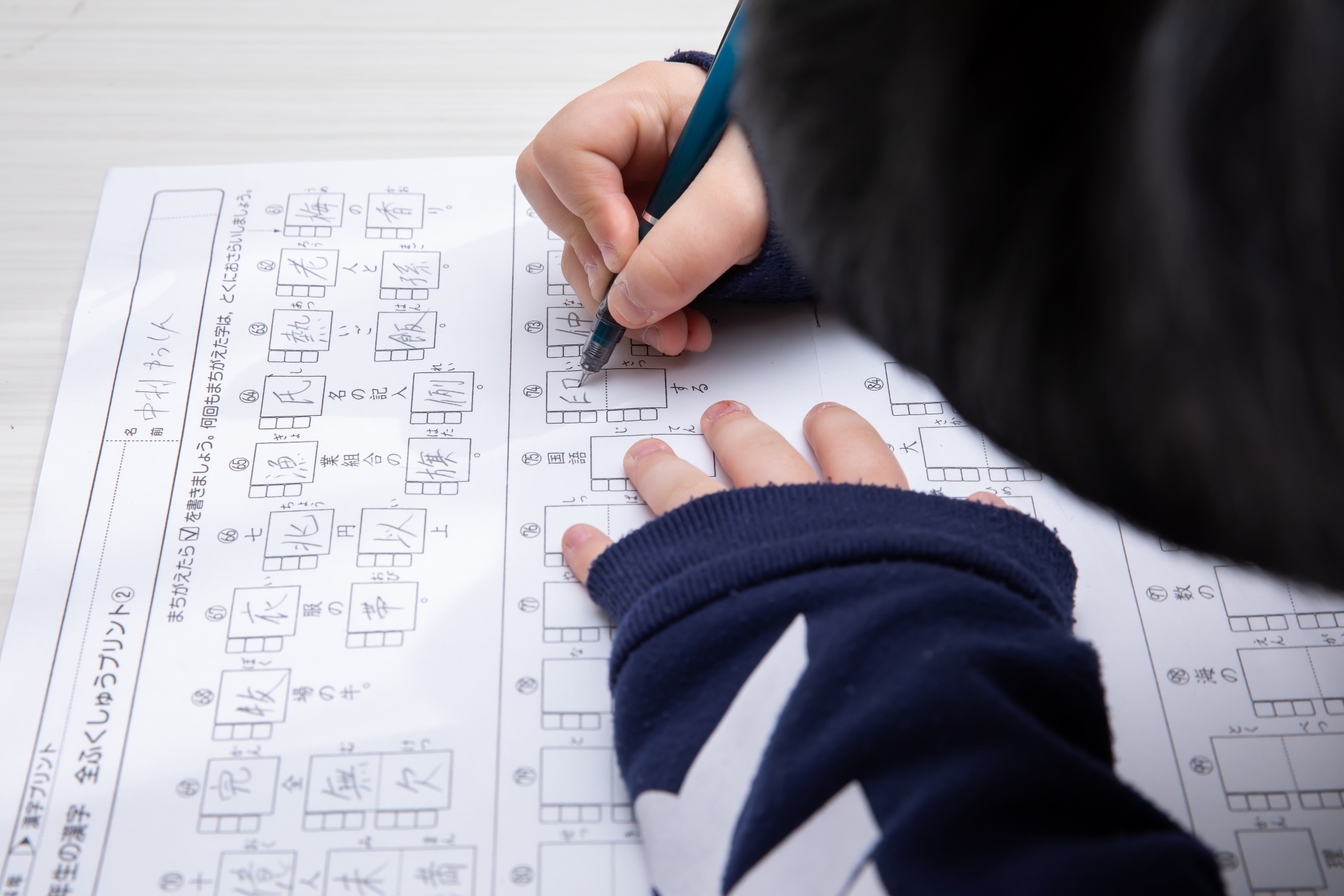

記号問題(選択肢問題)の復習、どうやっていますか?多くの生徒が「正解か不正解か」だけをチェックして終わりにしてしまいがちです。しかし、それだけでは次回同じような問題が出た時に、また同じ間違いを繰り返してしまう可能性が高いのです。

「正解・不正解だけチェック」で終了

なぜ「正解・不正解」だけでは不十分なのか?

記号問題で大切なのは、「なぜその選択肢を選んだか」という思考プロセスです。正解していても、実は根拠が曖昧だったり、たまたま当たっていたりする場合があります。逆に不正解でも、考え方の方向性は合っていて、ちょっとした見落としが原因の場合もあります。

効果的な復習のアプローチ

単に答えを確認するのではなく、自分の思考プロセスと正解の思考プロセスを比較・分析することが重要です。

効果的な記号問題復習法

🎯 4ステップで確実に力をつける

自分の選択理由を言語化

まず答えを見る前に、「なぜその選択肢を選んだのか」を具体的に説明できるようにします。「なんとなく」ではなく、根拠を明確にしましょう。

解説と自分の思考を比較

解説を読んで、正解の根拠と自分の考えを照らし合わせます。どこが一致していて、どこが違っていたかを詳しく分析しましょう。

ズレや読み違えを特定

根拠にズレはなかったか、どこで読み違えたかを具体的に突き止めます。この部分が最も重要な学習ポイントです。

改善点を次回に活かす

見つけた問題点を踏まえて、次回同じような問題に遭遇した時の対策を考えます。

深掘り分析のポイント

🔍 「なぜその選択肢を選んだか」の深掘り

🤔 自分の思考

「この部分を読んで、こう思ったから選んだ」

📚 正解の思考

「解説によると、この根拠で判断すべきだった」

💭 振り返りで確認すべき重要な質問

具体的な分析例

📖 国語・文学史問題での分析例

選んだ答え:② 羅生門(芥川龍之介)

正解:① 舞姫(森鷗外)

選んだ理由:有名な古典だから明治時代かと思った

正解理由:1890年発表で明治23年

分析結果:「古典=明治時代」という曖昧な連想で判断。実際の発表年を正確に覚える必要があった。羅生門は大正時代(1915年)の作品。

復習効果を最大化するコツ

📝 間違いノート作成

間違えた問題の分析内容を記録。パターンを把握して同じミスを防ぎます。

🔄 定期的な見直し

一度分析した問題も時間を置いて再挑戦。定着度を確認しましょう。

👥 説明練習

自分の選択理由を他人に説明してみる。曖昧な理解が明確になります。

🎯 類似問題で確認

同じパターンの問題を見つけて、改善された思考プロセスを検証します。

継続のための工夫

この復習法は最初は時間がかかりますが、続けることで確実に正答率が向上します。以下の工夫で継続しやすくしましょう:

小さく始める

最初は1日1問からでOK。丁寧な分析を習慣化することが大切です。

時間を区切る

1問あたり5分程度で分析完了を目安に。だらだらと時間をかけすぎないよう注意。

成果を記録

正答率の推移をグラフにするなど、改善を可視化してモチベーション維持。

🌟 まとめ

記号問題の復習は「正解・不正解」の確認だけでは不十分です。「なぜその選択肢を選んだか」までしっかりと深掘りし、解説と自分の思考プロセスを比較分析することが重要です。

根拠のズレや読み違えを具体的に特定することで、次回の正答率は確実にアップします。

この振り返りこそが、真の実力向上への近道です。頑張りましょう!